国内盤CDのライナーが衰退?!って記事を見かけた。

たしかにサブスクが音楽を聞く手段として割合が増えたのもあるやろうけど、そもそものライナーノーツの内容の熱量が最近は足りんごたあ気がするっちゃん。

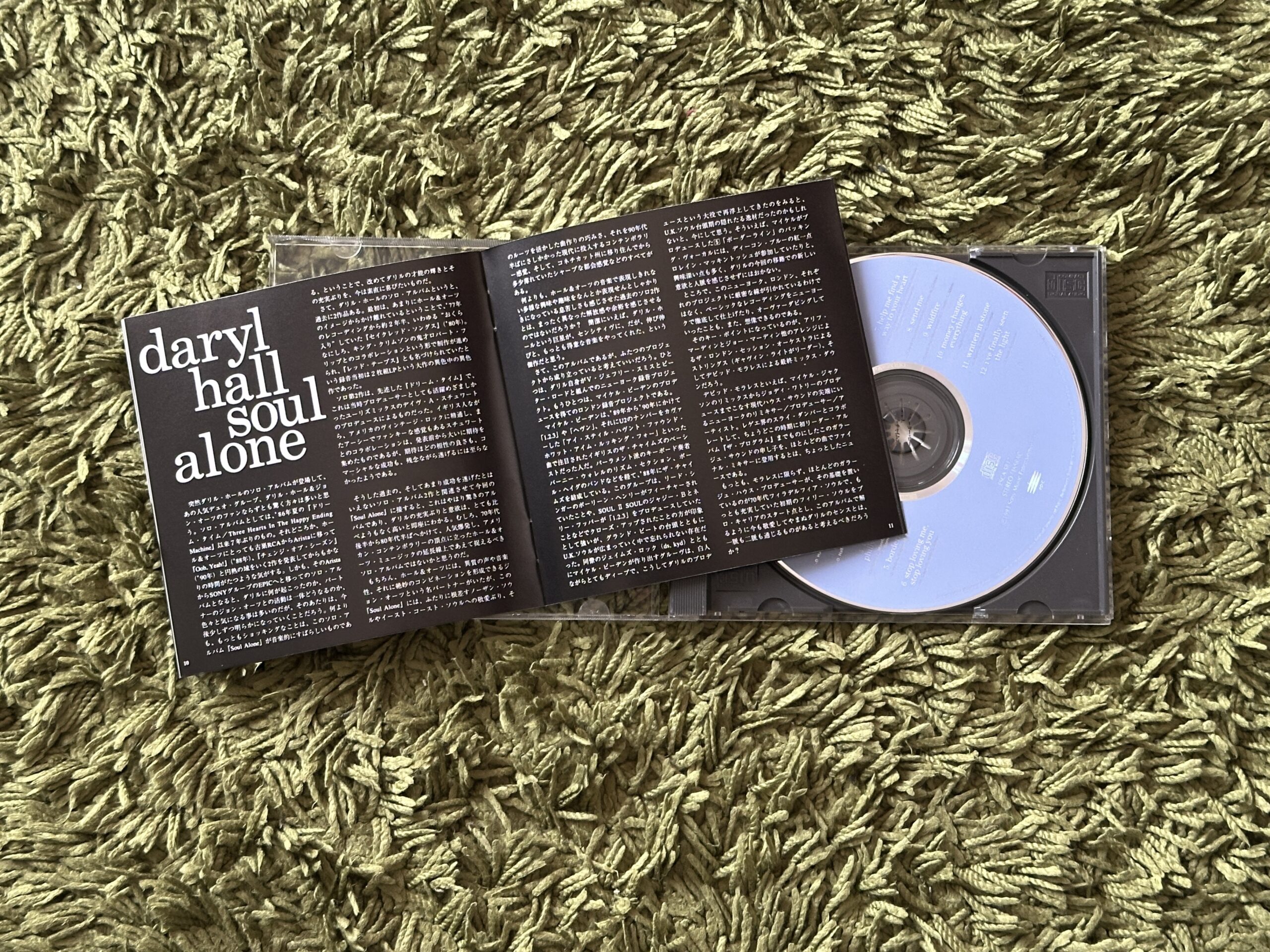

久々に好きな海外アーティストのアルバムを国内盤で買ったとする。

CDを開けて、ブックレットを手にとる瞬間ってワクワクせん?

どんな制作秘話が書いてあるんやろか、歌詞の背景はどう解説しとるんか、あの曲の意味をもっと知れるかもしれん。

ライナーノーツは本来、音楽の“前菜”であり“ガイド”であるはずばい。

ところが、特に最近、実際に目を通すと「あれ?」って首をかしげることが多い。

ありがちなんが、評論家の自説大会。

「このアルバムはポスト・モダン的解釈において〜」みたいな、やたら難しい専門用語が並んで、肝心のアーティストは脇役扱い。

いやいや、ファンはそげん論文みたいな解説を読みたいわけじゃなかとよ。

それでもそのアーティストと会ってこんなエピソードがあったとかあれば、ファンは大歓迎ばい。

次に出てくるのが、直訳すぎて意味不明な歌詞カード。

もちろんせっかくやけん、どげなことを歌いよるんかね?と気にはなる。

ただあまりにもそのまま直訳しすぎて単なるラブソングにされてしまうのはほんともったいなか。

こないだ記事にした、チープトリックの歌詞とか、俺が深読みしとるだけ、って言われたらそれだけかもしれんけど、歌詞の内容をしっかり読み込んで、言い回しとか調べたら、ぜんぜんそんなことないやん!ってほんと目からウロコ状態やったもんね。

さらに困るのは、事実誤認やミス。

メンバーの脱退時期を間違えたり、レコーディング場所が違っとったり。下手したらファンのほうが詳しいやん!ってなる。(※これはほんとにあった話)

極めつけは、テンションがやけに冷たいライナーノーツ。

「当時の作品としてはそれなりの評価を得た」なんて、まるで教科書の一文やん。

もっと「このアルバムを聴けば、夜のドライブが映画みたいに変わる」とか、せっかく曲紹介するなら、想像をかき立ててくれるストーリーが欲しかったい。

あとは、わざわざ国内盤を購入するんやから、せめて購入した人が、おおっ!って思うような話もほしかばい。

ちなみに、以前とある海外アーティストのロックパラストのライブ盤を購入したんやけど、(もちろん国内盤)ライナーはすでに知っているどうでもいい内容・・・

それなら、ブックレットの記事をぜんぶ翻訳してほしかった、ほんとファンというほどじゃなくても知ってる内容並べて、クレジットに名前だして恥ずかしくないんやろうかと思ったばい。

ちょっとプンスカしてしもうたけど。

昔のライナーノーツって、今みたいにネットで情報をコピペするんじゃなくて、直接アーティストに会ったり、スタジオ行ったり、雑誌やレコード会社の資料をかき集めたりして書いとったけん、文章に熱量があるっちゃんね。

せやけん、読んだだけで「この人、音楽を愛しとるな」とか「ここまで調べてくれたんや」と伝わる。

そういう熱量が、最近の冷たい解説文との対比で、物足りなさをより強く感じさせるんよ。

じゃあ、理想のライナーノーツってなんやろか。

俺が思うに、こんな要素が揃っとったらもう二重丸、いや花丸てんこもりばい。

アルバムが生まれた背景

その時代の空気やアーティストの心境。聴く前から気持ちが入る。

制作秘話や裏話

録音中のハプニングや仮タイトル。そういう小ネタで音がもっと愛しくなる。

曲ごとのガイド

歌詞のニュアンスを伝える意訳、特徴的な音の聴きどころ。

そこにアーティスト本人の解説とかと合わせてくれたらより楽しめるっちゃなかろうか。

ファンの心をくすぐる熱量

「この曲を聴くと、博多の夜の屋台で一杯やりたくなる」みたいに情景を広げる表現。

書き手の“音楽愛”が伝わってほしか。

誤訳や事実ミスがないこと(大前提)

アルバムの曲を紹介するなら(あえて解説と書かん)

たとえば、こんな一文があったら胸が高鳴ると思わん?

「このアルバムの1曲目は、夜明け前の静かな街を歩くような始まり方をする。

ばってん、二曲目で突然走り出す。それは当時の彼が感じていた“自由になりたい衝動”そのものだ」

こうやって情景を描いてくれるだけで、ただ音を聴くだけじゃなく、物語として感じられるようになると思う。

ライナーノーツはCDの“おまけ”やなくて、作品を彩る“もうひとつの物語”。

愛のある言葉で書かれとったら、音楽体験は何倍にもふくらむっちゃん。

次に国内盤を手にしたときには、「アーティストの声をちゃんと届けてくれる」解説であってほしかね。

最近は国内盤が出にくいアーティストも増えた。

だから、ただ聞くだけじゃなく、音楽を“体験する楽しみ”がもっと増えてほしかね。

※アイキャッチ画像と今回の記事の内容は関係なかけんね♫

コメント